一个幽灵,包豪斯的幽灵,在良渚上空游荡

10月末一个阴冷的下午,溜进刚刚落成启用的中国美术学院良渚校区。

许是刚落成和天气的原因,整个校园显得有些凌乱,虽然人来人往,行人似乎都没什么生气。

入行这么些年,见过张永和不下数十次,但这却是第一次专程去看他的项目。说来也是奇怪,豆浆叔的名号早在学建筑前就已耳闻,行业地位更是如雷贯耳。

但提到豆浆叔,我脑子里至今没有一个他的项目给我留下深刻的印象。

良渚之行有些匆忙,先去了安藤的良渚文化艺术中心、大卫·齐普菲尔德的良渚博物馆、Takeaki Nakamoto的美丽洲教堂,美院良渚校区是最后一站。

10月末的杭州,夜晚来得格外早,不到五点,天色已经阴沉。走出校园时,不少区域已经亮起了灯。

平心而论,这是一个非常符合建筑师审美的建筑,在校园里行走对我来说是很享受的。不论是空间、形式、材料,一切都是非常熟悉的味道——就和那些年在教科书上学到的那些经典案例一样。

但问题是,一切都太经典了,不论是混凝土粗糙的质感、体育馆的拱形屋顶、横向长窗、工厂式的教室。一切都是那么“完美”,不容争辩。

我算是明白了为什么豆浆叔的项目我一个也记不住,因为都太“经典”了,无论是材料、形式、空间,就像是一个制造器,源源不断的往外生产一个个“经典”项目。

我感觉到此刻有一个幽灵,包豪斯的幽灵,在良渚上空游荡。

此刻我想起曾经和朋友交流过对安藤忠雄的看法,大家似乎都遵循着一条同样的路径:刚学习建筑时,安藤仿佛一颗无上的明灯。他的那些存粹的房子,励志的人生经历,大家都梦想有朝一日成为安藤。但时间一长,或者是正式入行后,开始明白安藤式的房子不过时温室里的花朵,如果你不是安藤,是不会有人给你机会做这样的建筑的。

美院良渚校区也一样,试想如果不是张永和,另一个没有豆浆叔行业地位的建筑师拿着一个这样的方案,有被建成的可能吗?

在已经落成的校区边上,还有一大堆同样形式的校园建筑正在建设。

走在美院的校园里,迎面而来一个个青春的面孔,他们在这所国字号的美术学院里学习美术、设计、创意,但这座单调、乏味、老气横秋的校园,实在是有些配不上他们。

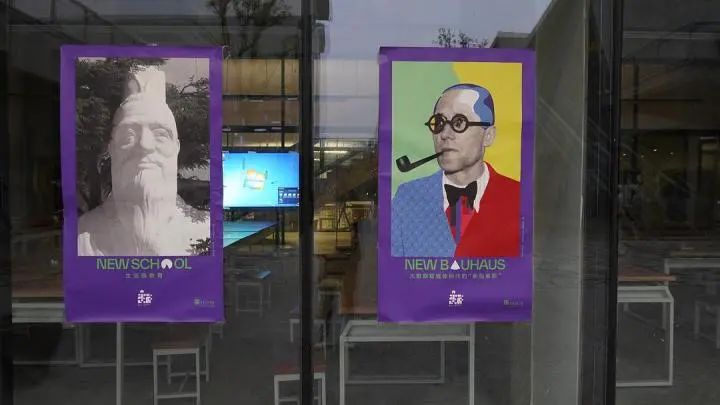

校园的一处玻璃外墙上贴着【新包豪斯】的海报,勒·柯布西耶戴着他“经典”的圆框眼镜注视着这个世界(豆浆叔也戴圆框眼镜)。他大概想不到,《走向新建筑》一百年后,在大洋彼岸中国的最高美术学府,还有一群人使用着和那个时代如出一辙的形式语言,企图“以建筑育人”。

见此情景,柯布应该会很失落吧。